まずは基礎知識からということで、ギャヴィンというスコットランド系のオーストラリア人、そしてマンジマップのトリュフ共同事業責任者でもあるひとが今日のガイドとして自己紹介し、トリュフとはなんぞや?から話が始まった。

まあ難しいところはすっ飛ばして、要するにトリュフとはきのこの一種なのだ。正確に言えば、子囊菌類セイヨウショウロ科の地下生きのこで、朽木などに生息するきのこ類とは違い、木の根に寄生するジャガイモのような形。

キャビア、フォアグラと並ぶ世界三大珍味のひとつで、レストランなどではヒラヒラとかろうじて見える耳カス(失礼)くらいの大きさでパスタなどに散らばっている。

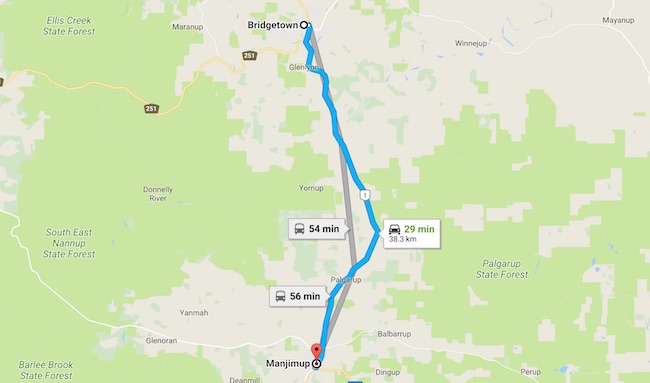

トリュフ生産というが、正確にはトリュフ「採集」だ。マンジマップの冬は雨が多く、寒くジメジメしているが、その土地がトリュフの生育によく合っているらしい。

気の長い話だが、まずフレンチオーク、イングリッシュオーク、またはヘーゼルナッツの若木の根一本一本にトリュフの胞子を植え付けて埋める。やがて1年または数年後そこにトリュフがひとつでき、そうしたらしめたものである。その木の根には次の年にはふたつのトリュフができ、そのまま毎年増えていくのだ。当然、全く胞子が育たない木もある。そんな「当たるも八卦、当たらぬも八卦」で人工栽培が不可能なのだから、価値が高騰するのも当然と言える。

そうしてできたトリュフだが、残念ながら地中10−15センチに生息するため、どこにあるか人間には見えない。シャベルなどで掘り起こしたらせっかくのトリュフに傷がついてしまう。そこで登場したのがメス豚だった。ここらへんが非常に面白いのだが、トリュフのあの独特の香りはオス豚のフェロモンに大変よく似ているのだそうだ。つまりその匂いをたどってメス豚がトリュフのありかを見つけるのだ。最大の難点はそのメス豚がトリュフ自体を食べてしまうこと。その前に無傷のまま掘り起こすのはさぞ大変だったことだろう。

そして登場したのが犬だった。犬は人間の120000倍もの嗅覚を持っている。しかも嗅覚が「鋭い」だけではなく、その嗅覚で場所、モノの判別、形などの人間なら写真でしかわかることのできない知識さえ得られるという。発情期のメスなんか、オスの犬には8キロ先からでもわかるらしいから驚く。

トリュフ探しの訓練は犬にとっては遊びだ。子犬のころから匂いと場所で訓練を受け、長い時間をかけてトリュフ犬として成長する。犬にはトリュフを食べることに興味はなく、見つければもらえる「ご褒美のスナック」のほうが魅力的なのだ。

ギャヴィンの飼っているトリュフ犬は6頭。全てラブラドール・レトリバーの大事な家族だと紹介された。最年長のヴィーヴァは17歳のメス。今回はこの一番経験のある彼女がわたしたちのガイドとなった。

さて、ブナの木、ハーゼルナッツの木などが植えられた植林地に行くと、すでにヴィーヴァがふんふんと匂いをかぎながら木々の間を歩いて行く。17歳と言っても元気なものだ。大事にされているのだろうな。

そして何かが見つかると、2−3回そこの土を掘る動作をして座り込む。ギャヴィンはそこを手で少しずつ少しずつ掘っていき、匂いを嗅ぎ、また掘る。トリュフがあるところは突然匂いが変わるからわかるのだ。トリュフの形がわかったら、大きく円を描いてそれ自体に傷をつけないようにそっと掘る。ヴィーヴァはご褒美のおやつをもらったら側に待機して、ギャヴィンが掘り終わるまで待つ。

出てきたトリュフはこんな形。

出てきたトリュフはこんな形。

そのあとは見つけるたびにグループの中から何人かが掘ってみて、トリュフを掘り起こす。歓声があがり、皆で記念撮影。いや、楽しい。小雨が降ってきたがそんなことはあまり気にならないくらい、楽しい。

最後にヴィーヴァが木の根元をささっと掻いたときには、「わたしも!」と手を挙げた。指と手を使ってそろそろと掘って行くがなかなか見つからない。

「ヴィーヴァ、もう一度教えて?」と言うと、彼女はまた前足でそっと位置を確認してくれる。本当に「ここ掘れ、ワンワン」だな。まるで花さかジーサンになったような気分で、掘っては匂いを嗅ぎ、掘っては匂いを嗅ぎ…としていたら突然手のなかの土の匂いが変わった。トリュフの香りだ。これだ。そこを集中して掘っていたら、頭が現れ、ついにわたしもトリュフをひとつだけ獲得。

果樹園のリンゴ狩りやらピーチ狩りと違ってそのまま持って帰れないので、渋々ギャビンにそれを渡した。

手は爪の中まで真っ黒だ。それでも皆と記念撮影。

トリュフ狩りは1時間半ほど続き、その後は農場に戻ってお待ちかねの「試食タイム」になった。