ヨーク(York)はパースからだと約97km離れている。スワン川沿岸にコロニーができてから2年後の1831年に入植が始まった内陸部では一番古い町だ。エイボン川の周りの地形が故郷イギリスのヨークに似ていることから、この名がついた。

先のトゥージェイと同じようにやはり刑務所があり、軽い刑の囚人たちがここで農業に携わっていたらしい。

エイボン川は町の中心地を流れている。この川の先はスワン川に合流してパースにたどり着いているのだ。

ヨークの町は今まで見てきたトゥージェイやノーサムとは違い、やはりもう少し観光に力を入れている。iPhoneにダウンロードできるアプリまであり、観光地・史跡の写真をクリックすると音声解説がついている。これはとても便利。

食事はヨークで一番古いホテルのパブ・レストランにした。1873年創業だそうで、なるほど古めかしい建物で天井が高い。…が中に入れば普通のパブでメニューもよくある「パブめし」だ。サイダー(リンゴから作った発泡酒で、ビールと同じぐらいのアルコール量)のドラフトがあったので、それとハンバーガーを注文した。サイダーは悪くなかったが、ハンバーガーはパンがフワフワで食べ始めたらボロボロこぼれる安物、中のハンバーグもつなぎが多すぎて肉を噛んでいる気がしないしろものだった。ビールを混ぜた小麦粉をはたいて揚げたポテトは美味しかったけれど。これで20ドルは高い。観光客料金だなあ。

トイレに行こうと席を立ったが、奥には沢山のドアがありどれがどれだかわからない。さらに奥に行くと、ピンボール台に寄りかかってカップルがものすごいラブシーンを展開していた。ひゃあ、と思ったが、きびすを返す前に、女性のほうがキスしていた男性を首筋に追いやり「トイレだったらソコよ」と指差してくれた。男性のほうはそのまま首筋に唇を這わせ、手は胸へ。なんで家に帰ってからやらないんだ。

さて、パブの周りだけではなく、メイン道路には爆音を響かせた大きなバイクが尋常ではない台数で行ったり来たり。なんだ、何があるんだろうと思ったら、次の日(4月2日日曜日)に「チャリティー・ライド」というイベントがあり、そのためにバイカーたちが皆集合してきているらしい。

広大なオーストラリアには僻地への「空飛ぶ医者」サービスがある。その資金を募るための寄付イベントで、自分のバイクを見せたりひとのバイクを見たりのショーがあり、野外ミュージックがあり、外には屋台が出たり、かなり楽しそうだ。しかしこれだけ大きなバイクが集まると圧巻ではある(そして騒音がスゴイ)。

まずはインフォメーションセンターのあるタウンホールへ。

ここでアプリの説明とどこに行けるか教えてもらい、外に出た。ほとんどの博物館やギャラリーは3時で閉まってしまう。時計を見たらすでに2時近い。ぶらぶらと歩くぐらいで終わってしまいそうだ。

まずはそのタウンホールの向かいにあるホテルから。2014年まで営業していたそうだが、赤字が続いて破産宣告。長いこと続いていたヨークのジャズフェスティバルのキャンセルが観光にもこのホテルにも響いたらしい。1880年代から営業していた古いホテルで、豪華に改装されたにもかかわらず最後にはパブにも日に15人ほどの客しか集まらなかった。Saleの文字が悲しい。

中を覗いてみると、まだパブのカウンターもそのまま残っていた。

インフォメーションセンターのスタッフによると、「一応百万ドル(約9千万円)で売りたいらしいけれど、80万ドルまで下げるらしいですよ」とのことだが、それでも買い手がつかないらしい。パース中心地のマンションでも百万ドルするところが続々と建てられているのに。内陸部の田舎の町で、しかも毎年の目玉だったジャズフェスティバルがキャンセルになってしまっては、もうどうしようもないということか。

しかし、そのままメイン道を歩いているとポツポツと借り手を探す店もあり、これは何とかしないとヨークはこのまま観光地としてはさびれてしまうのではないか。歴史的な建造物もそのまま残っているのに惜しい。

ひと通り見たが、バイクの爆音ばかりが行き交うのでどうにもうるさく、そのまま車で中心部から外れた「レジデンシー博物館」に向かった。

「Residency Museum」はその名の通り長くヨーク群の治安判事邸だった家で、現在ではヨーク一帯の歴史、生活、住民などの資料館兼博物館となっている。実はここがかなり面白い。

博物館と言っても個人邸宅を改造しているので、ひとつひとつの部屋は小さい。

ヨーク地元の有名人というのもいたようで、それがまた歴史的ゴシップ談として興味深い。

例えばアイルランドの貧民救済施設からオーストラリアに送られた19歳の貧しい女性。服役囚たちはもちろん男性ばかりなので、その花嫁候補としてこうした女性たちも送られていたらしい。彼女もそうした服役囚のひとりと結婚したが、その後夫はまたも羊を盗むという罪を犯し、今度は牢獄に繋がれる身となった。その間途方に暮れた彼女を助けたのは夫の友人だった男性だった。結局比較的裕福だった彼と一緒に住み始め、同棲ながら6人の子供をつくり、そのままヨークで一生を終えたという。彼女はカソリック、夫の友人はプロテスタントだった。宗教の違いも彼女が頑として再婚に首を縦に振らなかった理由で、後々まで語られることとなった。

また、移民としてヨークに移り住んだある中国人兄弟。名前もあるが「お兄さん」と「弟さん」として知られていた。野菜の栽培で生計をたてていたが、その後彼らが102歳と95歳になったとき、ヨーク市民の寄付で中国に一時帰国できることになった。上海近くの小さな村だったが、凱旋の模様は新聞でも伝えられ、中国では一躍有名人として脚光を浴びることになった。

弟のほうは2年後に他界したが、兄のほうは114歳という高齢で1986年に亡くなったという。

中国人と同じくヨーク周辺に移り住んだのは1920年代ヨーロッパ・アルバニアからの移民だ。最初は中国人の野菜栽培を手伝う形で生計をたてていたが、その後は独立した野菜栽培でパースへの供給を引き受けるようになり、戦後には中国系を凌駕して実にヨーク群の70%を占めるまでになった。

説明の写真や看板や家具、そして衣装などを見ていると、その時代の人びとの暮らしがうかがえてかなりおもしろかった。

奥の部屋に行くと、そこはキッチンで色々な台所用具が置いてある。

これは物々しく頑丈な鉄製脱水機。

これは19世紀後半から使われていたという木製洗濯機…だがどうやって使うのかわからず、持ち上げて中を見てみたかったが重すぎて持ち上がらず。

でも、誰でも疑問に思うのは同じとみえて、後からきた男性客が持ち上げていたところをパチリ。

ははあ…水と洗剤と衣料を入れてフタを閉め、取っ手を前後に動かすと中でこの円盤が回転して洗うということか。しかし、毎回この重い木製のフタを開けたり閉めたりするのは重労働だ。

もうひとつ、わたしの目を引いたのはこのバター撹拌機。まるで福引のガラガラのような風情だが、1920年製で酪農農家で実際に使われていたものだ。

こんなふうに手回しで、週に12キロから15キロというものすごい量のバターを作っていたというのだから驚く。

最後の部屋には大量の19世紀末風のドレスやスーツや帽子があった。これは訪問者が着て、昔の雰囲気で写真を撮るための部屋だ。着てみたかったがもうすぐ閉館時間だ。取りあえず花が沢山ついた麦わら帽子とそれに合うドレスを当ててみた。見たひと誰もが笑う一品に仕上がったが、どう考えても全然似合っていないのでボカしておいた。しかし残念。もっと色々試してみたい衣装が沢山あったのに。

管理人の中年女性はおしゃべりで(というよりガラーンとした博物館で退屈していたのかもしれないが)気さくに色々と教えてくれたが、実は地元のひとではない。バッセルトンの出身だということで「あら、わたしは2週間前に1日ドライブであちらに行ってきたんですよ」と言ったら、とても喜んでもっとおしゃべりになった。

「バッセルトンは観光客が多すぎてうるさくて」というのが10年前に移住してきた理由らしいが、わたしにしたらバッセルトン自体がすでにひなびた田舎町なので、こういうひとはパースには絶対に住みたくないだろうなあと思った。

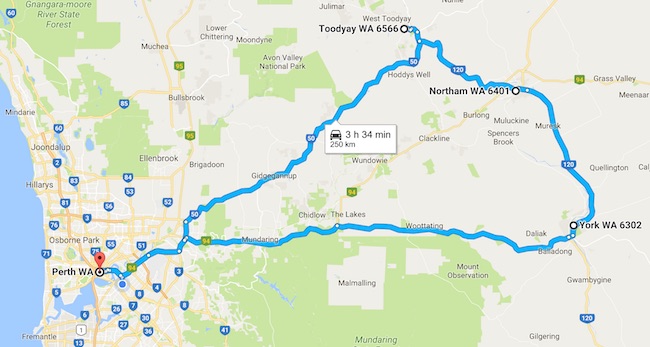

さて3時半までという閉館時間ぎりぎりに博物館を出ると、もうあとは一直線にパースへ。まだ午後の日差しが強く、180度に広がる青空は圧巻だ。

途中で羊の群れがいたので写真を撮ろうと近づいたら、1頭だけ群れから離れていた羊に不審そうにじっと睨まれてしまった。

その辺りからどうもキナ臭い…と思ったら、すでに煙が見え始めた。左のほうで小さなブッシュファイヤーが起こっているらしい。ただし警報看板も何も出ていなかったので、そのまま進んだらすぐに煙は後方に消え去った。キナ臭さだけがしばらく車の中にこもっていたが。

ヨークからこの先はMundaring State Forestという州管轄の森林地帯になる。つまりこんな感じの森林ばかりが午後の日差しをさえぎり、ちょっと退屈な時間が1時間以上も続いた。

パースの近郊に入るとさすがにまた家並みが増え始め、夕方の強い逆光を浴びてパースの高層ビルの影が目の前に現れた。

今回の小さな旅は西オーストラリア州の内陸部の小さな町探検、田舎の普通の町の普通の人間たちの歴史と暮らしが垣間見られて楽しい1日となった。